About us

Related Web Sites

IDN Global News

Time To Leave The Nuclear Age, Create A Green Planet At Peace – Chinese

是时候了——摈弃核时代,创造一个和平的绿色星球

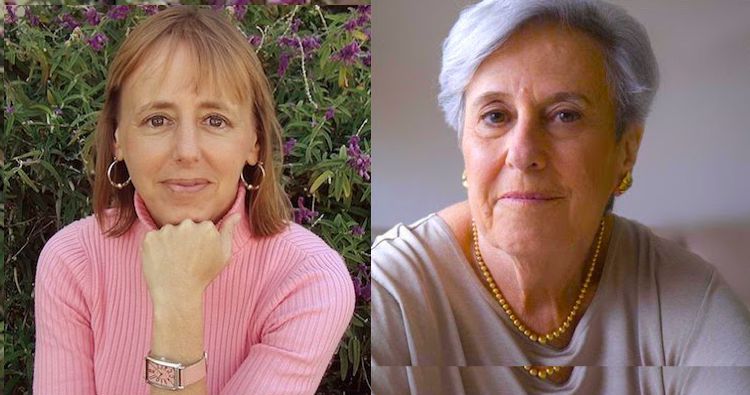

作者:Medea Benjamin、Alice Slater

Medea Benjamin是“粉色和平代号组织”(CODEPINK for Peace)的联合总监,同时著有若干本书,包括《伊朗内幕:伊斯兰共和国的真实历史和政治》(Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic);Alice Slater则服务于“非战世界组织”(World Beyond War)协调委员会,也是联合国核时代和平基金会(Nuclear Age Peace Foundation)代表。

Time To Leave The Nuclear Age, Create A Green Planet At Peace – ChineseRead More »

Time To Leave The Nuclear Age, Create A Green Planet At Peace

「核時代」を離れ、平和な緑の地球を創るとき

【ニューヨークIDN=メディア・ベンジャミン、アリス・スレイター】

【ニューヨークIDN=メディア・ベンジャミン、アリス・スレイター】

シリアから米軍を撤退させ、アフガニスタン駐留米軍を半減させるとのドナルド・トランプ大統領の決定に対して、米国の左派・右派・中道から激しい不満の大合唱が起こっている。これにより米軍を本国に帰還させようとする大統領の試みは減速することになるかもしれない。

しかし、新年になって、米外交政策の脱軍事化が、議会の最優先事項になりそうだ。時代を先取りした「グリーン・ニューディール」への動きが強まる中、終わりなき戦争と、破滅的な気候変動と並んで地球の生存そのものを危機にさらす核戦争の脅威を否定する「ニュー・ピースディール」の時代がやってきた。

Time To Leave The Nuclear Age, Create A Green Planet At PeaceRead More »

Nuclear Weapons and Climate Change Threaten Human Survival

人類の生存を危機にさらす核兵器と気候変動(デイビッド・クリーガー核時代平和財団会長インタビュー)

【コペンハーゲン/サンタバーバラIDN=ジョン・S・アベリー】

【コペンハーゲン/サンタバーバラIDN=ジョン・S・アベリー】

Mで始まる5つの英単語、つまり、悪意(Malice)、狂気(Madness)、過失(Mistake)、計算違い(Miscalculation)、操作(Manipulation)の1つでもあれば、核戦争の引き金となり得る「この5つのうち、核抑止で防げる可能性があるのは『悪意』だけです。しかもそれに関しても確実ではありません。また核抑止(核報復の威嚇)は、狂気・過失・計算違い・操作(ハッキング)に対しては全く効果がありません。」と、ジョン・スケールズ・アベリー氏によるインタビューに答えたのは、デイビッド・クリーガー氏である。

クリーガー会長は、1982年、「核兵器なき世界」の実現を目指す「核時代平和財団」を創設し、平和と核兵器の完全廃絶に向けて着実かつ弛みない取り組みを進めてきた。アベリー氏は著名な学者・科学者であり、情熱的な平和活動家でもある。

Nuclear Weapons and Climate Change Threaten Human SurvivalRead More »

Parliamentarians for Nuclear Disarmament Emphasize Need to Combat Climate Change

核軍縮を求める議員ら、気候変動対策を訴える

【カトヴィツェIDN=アレクサンドラ・ガドジンスキー】

【カトヴィツェIDN=アレクサンドラ・ガドジンスキー】

「核兵器と気候変動は、人類と文明、地球の生存そのものを危機にさらす二大脅威です。『原子科学者紀要』が今年1月に、『世界終末時計』の針を『真夜中(=人類の絶滅)まであと2分』の地点に進めた理由が、まさに核兵器と気候変動による脅威だったのです。」と、核不拡散・軍縮議員連盟(PNND)のグローバル・コーディネーターであるアラン・ウェア氏が、12月9日のイベントで指摘した。

このイベントは、ポーランド・カトヴィツェで12月14日まで2週間の日程で開かれた国連気候変動枠組条約第24回締約国会議(COP24)において、列国議会同盟(IPU)が開いたものである。

Parliamentarians for Nuclear Disarmament Emphasize Need to Combat Climate ChangeRead More »

Saudi Arabia’s Long-Term Goal of Going Nuclear – With U.S. Backing

サウジアラビアの核武装の夢―米国の支援を受けて

【ニューヨークIDN=シャンタ・ロイ】

ドナルド・トランプ政権とサウジアラビア政府の蜜月は、核兵器取得というサウジアラビアの長年の夢を実現するために、直接的・間接的に米国がサウジを支援しているのではないか、との推測を生んでいる。

ニューヨーク・タイムズの11月23日の1面記事によれば、実に800億ドルにも上るとみられるサウジアラビアとの原子力協定に関する協議が秘密裏に進行していることで、こうした推測が強まっている。

Saudi Arabia’s Long-Term Goal of Going Nuclear – With U.S. BackingRead More »

The Threat or Use of Nuclear Weapons Violates the Right to Life, Warns a UN Committee

国連人権委員会、核兵器の使用とその威嚇は生命権への侵害と警告

【ジュネーブIDN=アラン・ウェア】

【ジュネーブIDN=アラン・ウェア】

核兵器の使用やその威嚇は「生命に対する権利の尊重と両立せず」、「国際法における犯罪に該当する可能性がある」と国連人権委員会が警告した。10月30日に採択された、自由権規約第6条「生命に対する権利」に関する一般コメントNo.36(2018)で指摘された。

一般コメントの第3パラグラフによると、「生命に対する権利」とは、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第6条に成文化されている通り、「不自然あるいは早期の死を引きおこすことを意図した、あるいは、それが予測されるような行為や不作為から解放されて生き、同時に、尊厳ある人生を享受する個人の権利」である。

The Threat or Use of Nuclear Weapons Violates the Right to Life, Warns a UN CommitteeRead More »

Combative Politics and Hostile Discourse Mark UN Disarmament Initiatives

今年の第一委員会を特徴づけた政治的対立と敵対的言説

【ニューヨークIDN=ジャヤ・ラマチャンドラン】

【ニューヨークIDN=ジャヤ・ラマチャンドラン】

「リーチング・クリティカル・ウィル」のレイ・アチソン代表は、『第一委員会モニター2018(11月5日号)』の中で、「もし今年の第一委員会を表す単語をひとつ選べと言われたら、『Contentious(争い・論争)』が候補の上位に挙がってくるだろう。言葉のあらゆる意味において、非難と拒絶の度合いが増し、外交の場におけるただの罵りあいに近くなってきている」と述べている。

アチソン氏が語っているのは、10月8日から11月9日にかけて開かれた第73回国連総会第一委員会(軍縮・安全保障問題)のことである。

Combative Politics and Hostile Discourse Mark UN Disarmament InitiativesRead More »

Disarmament in Uncertain Times Discussed in Reykjavik

不確実性の時代の軍縮:レイキャビクで議論

【レイキャビクIDN=ロワナ・ヴィール】

【レイキャビクIDN=ロワナ・ヴィール】

米ロ間の(さらには米ロとその他の国々との間での)緊張が高まる中、今回で14回目となる北大西洋条約機構(NATO)による大量破壊兵器に関する年次会合(アイスランド会合)にあわせて軍縮に関するセミナーが開催されたのは、時宜を得たものであった。

「不確実性の時代における軍縮への実践的なアプローチ」と題されたこのセミナーの構想は、アイスランドのカトリン・ヤコブスドッティル首相が7月にブリュッセルで開催されたNATO首脳会議に出席した際に生まれた。ヤコブスドッティル首相はNATO関係者をレイキャビクに招くにあたり、セミナーの主要議題は軍縮になるだろうと語った。首相はIDNの取材に対して、その理由として「NATO首脳会議では、軍縮が十分に議論されてこなかった。」と語った。

Disarmament in Uncertain Times Discussed in ReykjavikRead More »

UN High-Level Meeting Reflects Broad Support for Total Nuclear Disarmament

|国連ハイレベル会合|完全核軍縮への支持、続々と

【ニューヨークIDN=サントー・D・バネルジー】

【ニューヨークIDN=サントー・D・バネルジー】

国際連合は、1946年の総会決議第1号以来、核軍縮という目標を追求してきた。しかし、国連は2013年、核兵器を保有する国々が潤沢な資金と核戦力近代化の長期計画を持っているとの認識の下、9月26日を「核兵器の完全廃絶のための国際デー」と定めた。

国連総会は、世界の安全保障環境が悪化する中、核兵器のない世界という目標達成に向けた国際的取り組みを動員するため、9月26日にニューヨークの国連本部でハイレベル総会を招集した。

UN High-Level Meeting Reflects Broad Support for Total Nuclear DisarmamentRead More »

Japan Considers Ways of Shedding the Straitjacket and Go the Whole Hog for Nuclear Abolition

|日本|拘束を解き放って核廃絶に向かう道とは

【東京IDN=浅霧勝浩】

【東京IDN=浅霧勝浩】

核兵器なき世界を実現する国際的な取り組みに対する日本国内の深い関心は、9月26日の「核兵器の全面的廃絶のための国際デー」に向けた活動に現れている。この国際デーは、国連総会の決議(68/32)に従って2014年に初めて記念式典が開催された。

核兵器の全面的廃絶の必要性に関する社会の認識を高め、北朝鮮からの脅威や中国との微妙な関係、米国の核の傘によって課せられた拘束を解くことを可能にするためにこの国際デーを利用しようという日本の市民社会の取り組みが、2つのイベントの形で現れた。

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022